速速查

速速查

10月29日,新京智库发布《2025京津冀养老服务研究报告(现状篇)》。

截至2024年底,北京60岁以上老年人首次突破500万大关,天津353万,河北多地老龄化率超全国平均——京津冀1.3亿人口中,每7个人就有1个老人。这个庞大的群体,能否找到理想的养老方式?

10月29日,新京智库发布《2025京津冀养老服务研究报告(现状篇)》(下称《报告》)。报告显示,“离京不离家”的跨城养老模式正在悄然形成——截至2024年11月,仅廊坊一地就承接了超2万北京老人、3000多天津老人。京津冀养老服务的区域协同,正在从政策文件走向现实生活。

整体水平:具备区域养老服务的“硬件基础”

在国际上,通常用老年人口比重作为衡量人口老龄化的标准。一般把60岁及以上的人口占总人口比重达到10%,或65岁及以上的人口占总人口的比重达到7%作为一个国家或地区进入老龄化社会(或老年型人口)的标准。其中,根据联合国老龄化划分标准,65岁及以上老年人口占比超过7%,称之为老龄化社会;超过14%,为中度老龄化社会;超过21%,则为重度老龄化社会。在本次研究中,采用65岁及以上的统计口径进行计算。

从老龄化程度看,京津冀形成了“外围重、核心轻”的格局。张家口老龄化率为21.15%,已进入深度老龄化社会,成为京津冀“最老”的城市;秦皇岛、唐山、衡水等城市老龄化率在18%-19%之间;而北京、廊坊等城市相对“年轻”,老龄化率分别为15.87%和13.64%。

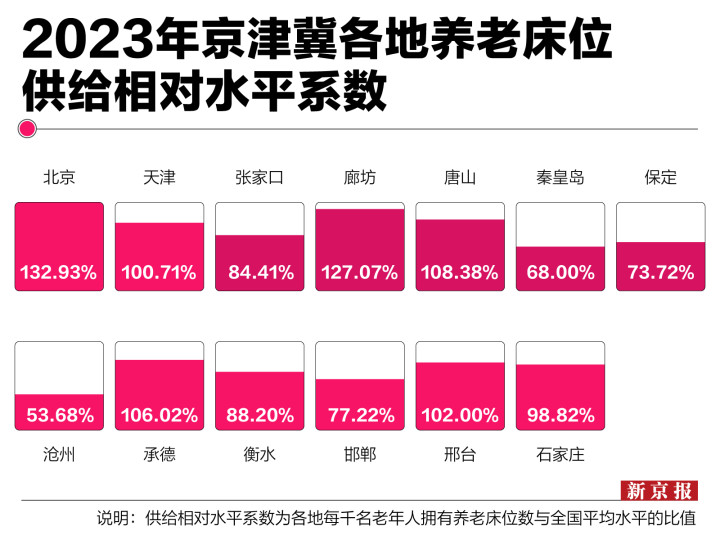

2023年京津冀各地养老床位供给相对水平系数。

从养老服务供给水平来看速速查,京津冀13个城市的每千名老年人(65岁及以上)拥有养老床位数的平均供给相对水平系数为93.9%,接近全国平均水平。其中,北京、天津,廊坊、唐山、承德和邢台等6个城市的每千名老年人床位数达到或超过全国平均水平(23.86张/千人)。供给相对水平系数是将各地每千名老年人拥有床位数与全国平均水平进行对比,计算公式为供给相对水平系数=各地每千名老年人拥有床位数÷全国每千名老年人拥有床位数。

这意味着区域内接近一半的城市,在养老床位供给上已经跨过了“及格线”。从绝对数量看,北京11万张床位、天津5.86万张,加上河北各市的1万-3.7万张,具备区域养老服务的“硬件基础”。

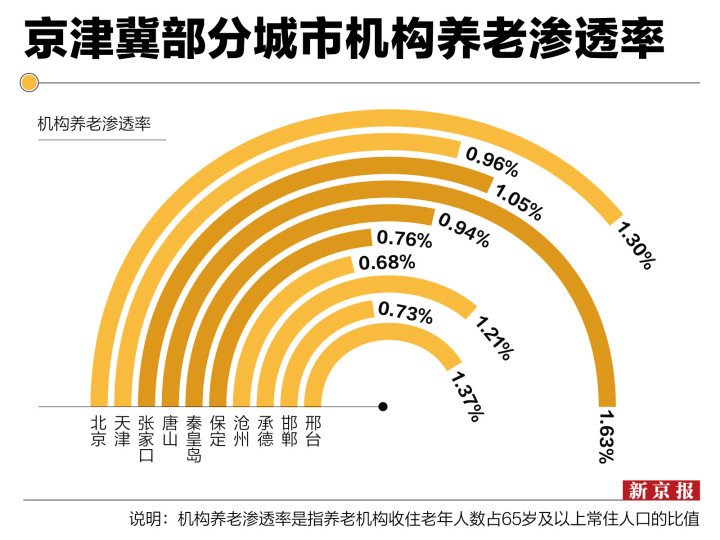

2023年京津冀部分城市机构养老渗透率。

不过,硬件基础的充分只是基本条件。京津冀地区机构养老渗透率普遍在1%-2%之间,即使是渗透率最高的唐山也仅为1.99%。换句话说,98%以上的老年人依靠居家或社区养老。这既反映了“养儿防老”等传统观念的影响,也说明家门口的养老服务才是绝大多数老人真正需要的。

北京样本:不只是床位多,更是质量高

如果说京津冀养老服务是一幅拼图,那么北京无疑是当中最亮眼的那块。

北京不仅在床位供给上拥有11万张的庞大规模,在每千名老年人拥有养老床位数上,也以31.72张领先于京津冀其它各市,也是全国平均水平的1.3倍。

除此之外,北京在医护资源、星级养老机构数量上也领先于其他城市。这意味着北京的养老机构能够为失能、半失能老人提供更专业、周到的照护。同时,1498个社区养老驿站——其中一半具备星级资格,也使其具备构建起完善的“机构-社区-居家”立体养老网络,让老年人在家门口也能享受到专业的服务。

从经济基础看,北京老年人的消费力也在京津冀处于领头地位——月均5951元,是河北各市的1.5倍以上。这也就意味着在银发经济领域速速查,北京具备更强的发展基础。这一点也反映在具体数据上。公开数据显示,2010年到2023年,北京老龄产业产值增长了4.4倍,老年人消费规模接近3000亿元。“银发经济”不仅是养老机构,更延伸到老年食品、教育、旅游、科技等多个领域。

供需再平衡:让更多床位发挥价值

当下,对于京津冀各地来说,养老服务面临的最大挑战,不是床位总量不足,而是供需之间的结构性错位。

最直观的表现是入住率低。区域整体入住率低于50%,与全国平均水平基本一致。这意味着什么?意味着数十万张床位处于闲置状态,意味着供给与需求之间存在一定“隔阂”。

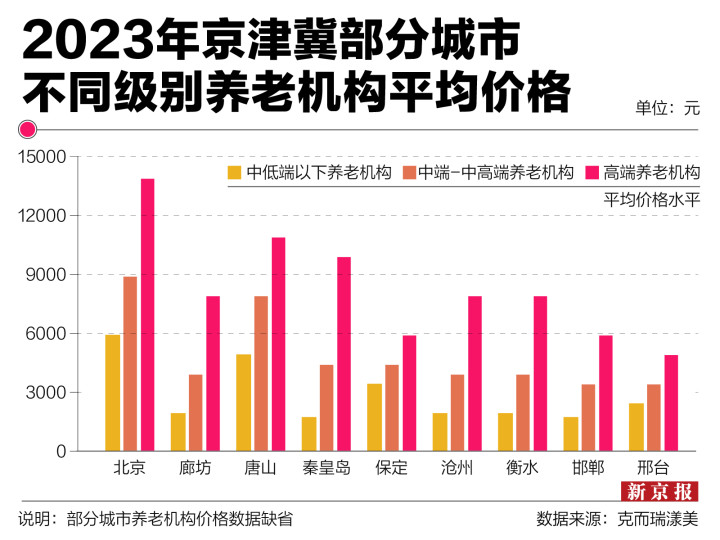

2023年京津冀部分城市不同级别养老机构平均价格。

这受多个因素影响。价格是一道门槛。京津冀地区已形成低、中、高三个价格梯度,北京中低端机构约6000元/月/人,中端-中高端约9000元/月/人,高端达14000元/月/人;河北各市价格相对较低,但中端及以上服务价格普遍超出老年人个人支付能力。即便是消费力最强的北京老人,中端-中高端养老也需要家庭支持;河北各市老人月均消费力在2600-4000元之间,连中低端服务都难以独立负担。

而更深层的错配在于服务类型。98%的老人依靠居家或社区养老,但当前资源配置相对侧重机构养老。社区养老服务驿站覆盖密度不足,距实现“15分钟养老服务圈”目标还有一定距离。这种“重机构轻社区”的配置思路,让绝大多数老人陷入“进不了机构、又得不到专业居家服务”的尴尬境地。

“离京不离家”:区域协同从纸面走向现实

不过,京津冀养老服务也在发生积极变化,最显著的是区域协同正在破冰。

比如,据公开报道,截至2024年11月,廊坊已承接北京籍老人超2万人、天津籍老人超3000人。这种“离京不离家”的跨城养老模式,正在成为越来越多老人的选择。这主要由于环京地区成本低、环境好,离北京又近,医保异地结算也在完善。对于北京老人来说,既能享受相对低廉的价格,又不离子女太远。

政策层面的突破为这种模式提供了支撑。比如,北京对入住河北特定地区养老机构的京籍老人给予运营补贴,打破了养老服务的地域壁垒。河北省政府将张家口等环京4市14县划定为养老协同发展核心区,用政策引导京津养老需求向河北转移。

同时,2024年3月,京津冀三地民政部门联合印发《关于进一步深化京津冀养老服务协同发展的实施方案》,推动养老机构等级评定和老年人能力评估结果互认,建立更加紧密的协同工作推进机制。随着医保异地结算的持续完善、服务标准互认的深入推进,异地养老的障碍正在逐步消除。

这种协同不仅缓解了核心城市的养老压力,也为环京地区产业发展注入新动力。廊坊、唐山等地的养老产业园区陆续建成,吸引了一批专业养老机构入驻。区域养老服务的“蛋糕”正在做大,但如何让这块“蛋糕”更符合老人的口味,还需要进一步持续地探索。

未来则需要从“建得多”到“用得好”转变。在当前京津冀整体已有不错基础的条件下,养老服务体系建设需要从追求数量上的扩张向质量上的提升转变。这既需要在资源配置上进行调整,以更贴近老年人的真实需求,也需要在保障基本养老服务的基础上,形成更加合理的价值梯度,让更多的老年人有合适的养老服务选择。

文/郑伟彬

编辑/肖隆平

校对/杨利速速查

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。